Moins célèbre que les quadrimoteurs Britanniques de la Seconde Guerre Mondiale, comme le Lancaster ou le Halifax, le Vickers Wellington reste le bombardier de la RAF le plus construit et celui qui eu la carrière la plus longue. Il sera utilisé pour l'entraînement jusqu'au début des années cinquante et 11 461 exemplaires sortiront des chaînes.

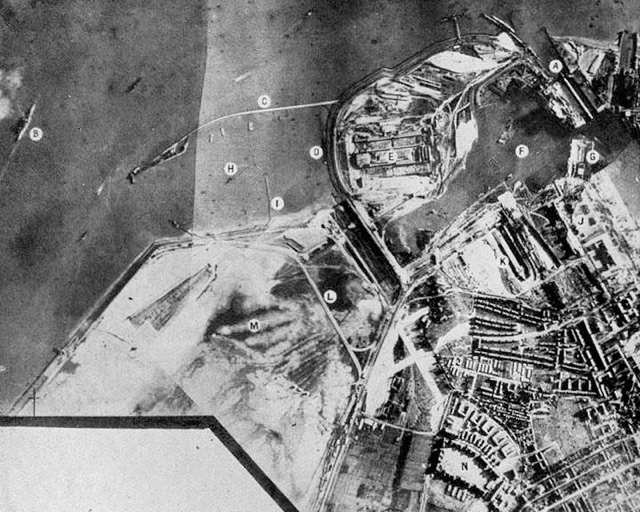

Pendant les premières années de guerre, il est la cheville ouvrière du Bomber Command pour son offensive stratégique contre l'Allemagne.

Il va servir ensuite sur tous les théâtres d'opérations: Moyen et Extrême Orient. Enfin, comme patrouilleur maritime, il va jouer un rôle vital dans la lutte contre les sous-marins germaniques.

La genèse de l'avion remonte à 1932, suite à une spécification du Ministère de l'Air Britannique pour un bombardier moyen bimoteur. La doctrine en vigueur à cette époque, veut qu'une puissante flotte de bombardiers doit être capable de détruire aussi bien les forces militaires de l'ennemie que son potentiel industriel. Le bombardement doit devenir l'arme permettant la victoire.

Il faut cependant répondre aux restrictions définies par la Sociétés des Nations, lors des pourparlers sur le désarmement. Pour les bombardiers, il s'agit essentiellement de limiter le poids à vide et la puissance des moteurs.